时间:2025-08-12 阅读: 来源:桂林日报 作者:蒋璇 - 小 + 大

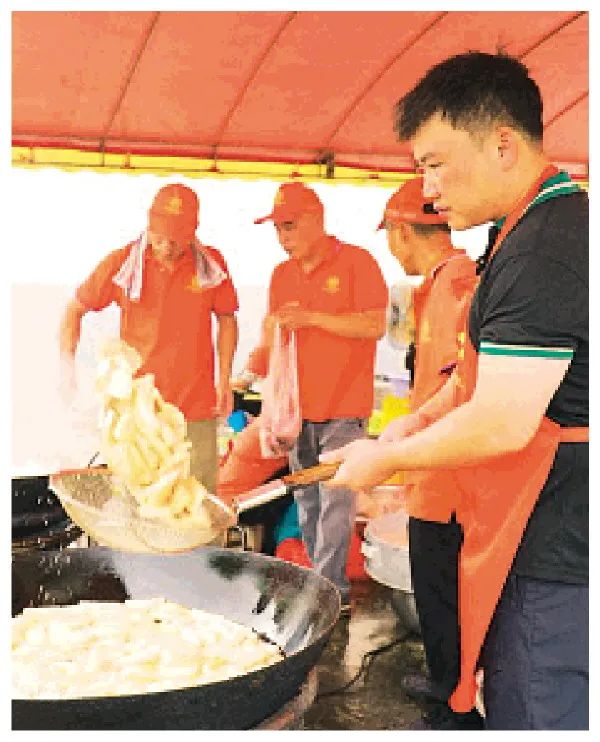

原标题:花桥|发现桂林 荔浦芋扣肉制作技艺:千针密孔守古方 双炸一蒸炼珍馐 非遗中的青春29:非遗名片 项目名称:荔浦芋扣肉制作技艺 项目类别:传统技艺 项目内容:荔浦芋扣肉,是荔浦及桂北地区的传统名菜,更是荔浦民俗饮食文化的载体。在制作菜品时,需先将带皮的五花猪肉用水煮透,随后用针尖在肉皮上均匀地刺上小孔,涂上酱油、白糖,再油炸至金黄,然后切成长块,芋片也油炸至金黄、酥脆,与豆腐乳、酱油、料酒、五香粉、胡椒、葱姜汁等在大盆里拌匀腌制,再以肉皮贴碗、芋片交错拼装入碗蒸2小时即可。上席时,用圆碟倒扣翻起,撒上葱末点缀。 项目级别:2020年列入第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录 在荔浦乃至整个广西的饮食基因里,流传着一句朴素的民谚:“无‘扣’不成席。”当醇厚馥郁的肉香与清甜软糯的芋香在蒸腾热气中完美交融,一道色泽油亮、层次分明的荔浦芋扣肉便承载着时光的沉淀与匠心,被郑重端上餐桌。这道源自荔浦市的传统名肴,不仅是味蕾的盛宴,更是八桂大地饮食智慧的璀璨结晶。 2020年,荔浦芋扣肉制作技艺被正式列入第八批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录,其文化价值与独特魅力再获高度认可。它早已超越单纯的美食定义,成为广西饮食文化中不可或缺的味觉图腾。  荔浦芋扣肉。 记者蒋璇 翻拍 溯源:鹅翎寺济世食 三百年贡品传奇 8月2日早上7点,荔浦市崩山村一户农家大院里,灶火正旺,油香四溢。自治区级非遗项目荔浦芋扣肉制作技艺传承人黄学科带着团队成员在灶台前忙得额头冒汗。他们正在赶制一场满月宴的压轴大菜——厚切芋片夹着金黄五花,层层叠叠码进蒸碗的荔浦芋扣肉。 2015年,“90后”黄学科与村里年轻人组建了“黄家酒席”一条龙服务团队,精心制作荔浦芋扣肉酒席。数年的技艺磨炼和对市场的精准把握,让越来越多人喜爱上了这道非遗美食。 说起荔浦芋扣肉,就不得不提荔浦芋。  真空包装的荔浦芋扣肉产品。受访者供图 芋头又称芋艿,古称蹲鸱,是制作饮食点心、佳肴的上乘原料。在司马迁的《史记·货殖列传》中有记载:“闻汶山之下,沃野,下有蹲鸱。”清康熙四十八年《荔浦县志》中的《食货志序出通志》中记载有“芋头”。民国三年《荔浦县志》记载:“芋,旧志云:有大至十余斤者,但实无,尤以城外关帝庙前所出者为佳。剖之,现槟榔纹,谓之槟榔芋。” 相传,荔浦芋自明代从福建引种而来。经荔浦历代农人悉心栽培,在桂林喀斯特地貌的肥沃土壤中,沉淀出集香、粉、糯、甜于一体的独特风味,素有“芋王”之称。2008年,北京奥运会指定荔浦芋为专用芋头;2024年12月18日,在广西荔浦市第八届芋头文化节举行的荔浦芋王争霸赛上,获得当届金奖的“荔浦芋王”现场以16888元的高价拍出。 荔浦芋扣肉诞生于偶然。据说,田主刘氏将芋头拿到鹅翎寺焚香祈福捐赠,以芋赈济灾民,后有香客将礼佛后的祭品五花肉带回家中与芋片加佐料混装入碗热蒸,竟发现味道鲜美,香气四溢,意外成就了这道美味。 清朝宰相刘罗锅巡游荔浦时,品尝到荔浦芋扣肉。回京后,将其敬献皇上,深得对方喜爱。从此,“荔浦芋”被列为广西首选“皇室贡品”,岁末进贡朝廷。至清朝中晚期,荔浦芋扣肉已经成为荔浦当地的重要生活习俗和极具特色的饮食文化。 此后,荔浦芋扣肉与当地的糍粑、腊肉、腊肠成为必备年货。每逢春节来临之际,家家户户都制作荔浦芋扣肉,当地人俗称“泡扣肉”,呈现出“油锅滚滚烫,扣肉喷喷香”的节日欢乐祥和氛围。 数百年来,这道菜在桂北地区的婚丧嫁娶、节庆宴席上流转,成为无数游子心中的乡愁象征。2008年3月11日,桂林市人民政府将荔浦芋扣肉(消费习俗)公布为桂林市第一批非物质文化遗产项目;2018年9月,荔浦芋扣肉被列为中国菜之广西十大经典名菜;2024年9月,荔浦芋扣肉入选“桂菜十大名菜”。 守艺:千针密孔双炸蒸 古法成就琥珀珍馐 “在荔浦,‘不蒸芋头扣肉,不成宴席’,家家户户都懂做扣肉,荔浦中等职业学校还开设有荔浦芋扣肉厨师培训班。”黄学科道出了这道菜在当地宴席上的核心地位。承袭自先辈的技艺和配方,融合了中原南迁的梅干菜焖肉技法,其制作精髓在于严谨的煮、炸、腌、蒸四道工序。 制作荔浦芋扣肉,食材是基础。必须选用当天宰杀的猪的带皮五花肉和本地出产的粉糯香甜的荔浦芋头,辅以葱、姜、蒜、八角、豆腐乳、蜂蜜、五香粉、三花酒、料酒、红糖等十几种调料巧妙配比,方能生出丰富的复合香味。 在黄学科的灶台前,大块带皮五花肉首先被投入沸水中熬煮。待肉煮至温热捞出,随即要用针尖在肉皮上均匀而细密地扎出无数小孔。“这是形成虎皮的关键。”他解释道。紧接着,处理好的肉块滑入滚烫的油锅,“滋滋滋——”的声响瞬间爆发,油面剧烈沸腾,密集的气泡争先恐后地从肉皮细孔中涌出。在热油的作用下,肉皮逐渐染上深沉的金棕色,表面隆起形成清晰、灿烂的虎皮纹路。  黄学科正在油炸芋头片。 记者蒋璇 摄 油炸完成的五花肉需要立刻处理。黄学科熟练地将其放入温热的熬煮原汤中回锅稍煮,为猪皮“退火”。随后迅速捞出,投入冷水浸泡。“热胀冷缩能让猪皮更紧实酥脆,同时锁住肉里的汁水,保证鲜嫩。”他边操作边说。就在五花肉经历冷热淬炼、肉皮皱褶层层泛起的同时,一旁切好的芋片也被滑入油锅,炸至外表金黄微硬后捞出备用。 待五花肉完全冷却,被切成约一厘米厚的肉片,炸好的芋片也是大小相仿。此时,黄学科将豆腐乳、三花酒、五香粉、葱姜汁等调料调和成秘制腌料,均匀涂抹在每一片肉片上,静置腌制让滋味深深渗透。 腌制完成后,便是装碗。取瓷碗,黄学科将肉片(肉皮朝下)和芋片一片一片交替着紧密排列在碗中,形成层次。一份份装好的扣肉碗随后被送入蒸笼。竹木笼盖落下,旺火蒸足两小时。蒸腾的热气中,葱姜的辛香、三花酒的醇厚、豆腐乳的浓郁,在密闭空间里充分交融、酝酿。 “扣碗那声响,就是开席的锣鼓!”黄学科说着,麻利地从蒸笼中取出滚烫的扣碗。只见他取一个盘子盖在碗口,手腕迅速翻转倒扣。碗盖揭开时,伴随着轻响,浓郁的白汽裹挟着扑鼻的肉香升腾而起。盘中,经过倒扣定型的荔浦芋扣肉完整呈现:琥珀色的肉皮在上,泛着晶莹油光,与下方金黄的芋片层次分明。用筷子轻轻一戳,饱吸了肉汁精华的芋头便酥软地塌陷。最后撒上一把碧绿的葱花,一碗品质上乘的荔浦芋扣肉便制作完成,成为荔浦人家宴席上当之无愧的主角。 品尝荔浦芋扣肉也颇有讲究。黄学科介绍,最地道的吃法是将一片扣肉与一片芋头同时送入口中。这样,五花肉的丰腴肉香与荔浦芋头的粉糯细腻在口中交融,达到油润却不肥腻、酥软而鲜香的口感。肉片与芋片紧密相连的形态,不仅便于同食,更蕴含着团圆美满的寓意,为阖家欢聚的宴席增添了温情。 尤为值得一提的是,经过长时间蒸制,芋片早已饱吸了五花肉渗出的浓郁肉汁。入口时,鲜咸浓香的滋味在舌尖弥漫开来,带来层次丰富、回味悠长的满足感。 焕新:青春力量掌勺 廿亿芋香富桑梓 1996年,随着电视剧《宰相刘罗锅》的热播,原本深藏桂北山乡的荔浦芋头一炮而红,香飘全国。近三十年的时光流转,这颗曾被当作“贡品”的芋头,早已从田间地头的单一种植,悄然“生长”为一条枝繁叶茂的完整产业链,成为撬动荔浦乡村振兴的有力杠杆。 如今的荔浦芋产业,远不止于售卖新鲜芋头。当地深耕多元化开发:从家喻户晓的宴席硬菜荔浦芋扣肉,到休闲零食芋片、方便食品芋粉、火锅伴侣芋肉丸、健康主食芋米粉……产品矩阵日益丰富,产业链条不断延伸拉长。保鲜技术的突破让美味得以跨越千里,电商平台的兴起则架起了直达消费者的桥梁。 目前,荔浦芋年种植面积已发展到5万多亩,总产量达10万多吨,种植及加工销售产值超20亿元。众多村民凭借种植、加工、销售荔浦芋,制作、销售荔浦芋扣肉发家致富。 一方面,销售渠道的革新为产业插上了翅膀。网络销售异军突起,与传统线下市场形成有力互补。借助电商快车,荔浦芋扣肉得以轻松“跨长江、过黄河”,远销至东北三省和首都北京等地。“现在方便得很,顾客鼠标一点,或者手机下单,隔天就能尝到地道风味。”黄学科笑着介绍,团队精心制作的真空包装扣肉,因口味正宗、携带方便,在年节礼品市场和日常网购中表现亮眼,年销量稳稳超过1万碗。 另一方面,产品创新的引擎持续轰鸣。新坪镇的广西荔浦市隆翔食品有限公司生产车间,工人们正麻利地给芋头刨皮、切片、蒸制。负责人丘金圣介绍,自2020年起,公司便瞄准市场需求,重点研发芋圆、芋块、芋泥等即食、半成品的深加工产品,年销量2000多吨。而在荔浦南方保联集团有限公司车间里,工人们开足马力,每年加工生产的荔浦芋扣肉、芋肉丸等产品高5000万件(包),源源不断地将这份独特的“荔浦香”送往全国千家万户的餐桌。此外,不少企业还与合作社、农户紧密联结,形成稳定的原料供应和利益共享机制。 “这势头,今年肯定更红火!”黄学科挥了挥手,眼神里满是笃定和期待,盼着自家的扣肉生意能像灶膛里的火苗一般越来越旺。对他和无数荔浦人而言,这一碗凝聚了时光与匠心的琥珀色美味,早已超越了食物本身,它更像是稳稳“扣”住了乡村发展的蓬勃脉动,也“扣”住了百姓越来越红火、越来越充实的好日子。  黄学科跟团队成员将腌制好的肉片与芋头片间隔拼装入碗。 记者蒋璇 摄 (来源:桂林日报 记者 蒋璇 编辑:韦吉) |